您现在的位置: 百济新特药房网首页 >> 风湿免疫科 >> 类风湿 >> 类风湿常规用药

2009类风湿关节炎高峰论坛(下)RA治疗新策略

- 来源: 医师报 作者:方芳 浏览: 发布时间:2009/9/4 10:12:00

在我国,类风湿关节炎(RA)的患病率为0.32%~0.36%,2006年第二次全国残疾人抽样调查结果显示:关节病是目前我国肢体致残的两大主要原因之一。因为RA患病率高、误诊误治现象普遍,所以早期诊断RA、树立正确的治疗理念和规范RA治疗显得尤为重要。日前,由中美史克公司主办的“2009类风湿关节炎高峰论坛”在北京召开。本次论坛由中华医学会风湿病学分会候任主任委员、北京大学人民医院风湿免疫科主任栗占国教授主持,意大利日内瓦大学Maurizio Cutolo教授、北京协和医院风湿免疫科赵岩教授分别介绍了类风湿关节炎治疗领域的最新进展。

编者按两部分分别叙述,这篇为下篇—— 赵岩教授谈的RA治疗新策略。

赵岩教授结合中国临床现状,解读了2009EULAR类风湿关节炎治疗策略。(1)强调早期治疗,并指出治疗伊始即应重视DMARD(A级);(2)治疗策略为目标治疗(Treat-to-Target),以降低RA疾病活动度达到临床缓解为目标(主要指DAS28<2.6~3.2);(3)DMARD为一线用药,首选甲氨喋呤(A级),如果甲氨喋呤禁忌,可选择柳氮磺胺吡啶、来氟米特和注射剂;(4)初始治疗采用单一DMARD即可;(5)大剂量糖皮质激素(40~60 mg/d)可作为诱导缓解,但应避免长期使用(10mg/d);(6)如果选用甲氨喋呤不能达标,应加用生物制剂,首选TNFα拮抗剂,如果TNFα拮抗剂治疗无效,应立即增加另一种TNFα拮抗;(7)关于减药或停药问题,建议先减或停用皮质激素,然后是生物制剂,最后考虑是否减停甲氨喋呤或其他传统DMARD。

赵岩教授认为,2009EULAR关于RA的治疗建议实用性优于ACR指南,适合中国国情,值得认真研究和学习。

中国RA治疗现状和经验NSAIDs临床应用四原则

赵岩教授开宗明义地指出NSAIDs是指一类化学结构不同、但具有相似功能的药物,同时具备解热、镇痛和抗炎作用,这使其至今在RA治疗中具有重要意义。2008年ACR发表了关于NSAIDs使用的白皮书,明确指出选择性和非选择性NSAIDs在风湿病领域仍然是最有用的药物,但是临床医生须重视其存在的胃肠道、心血管、肾脏等不良反应。实际上,英国国立临床规范研究所(NICE)、欧盟药品评审委员会(EMEA)以及《中国骨关节炎诊治指南》都强调NSAIDs用药的风险评估的重要性。赵岩教授指出,无论在国内外,临床医生已将NSAIDs药物作为治疗RA首选,这是因为NSAIDs同时兼有镇痛和抗炎的双重作用。

NSAIDs的应用原则是什么?赵岩教授提出四点:

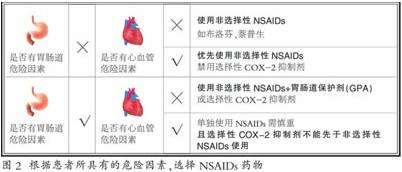

第一,药物选择个体化,即如果患者没有胃肠道和心血管风险,则临床医生可以处方任何种类的NSAIDs药物。研究显示,NSAIDs之间镇痛疗效相当。

第二,剂量应用个体化。当患者在接受小剂量NSAIDs治疗效果不明显时,其治疗策略不是换药,而是增加治疗剂量。如布洛芬(300 mg/次,2次/d)第一周效果不佳,第二周应增加剂量(如800 mg/d),如果剂量加大到1200~2400 mg,疗效仍无改善,可换用其他药物。

第三,避免联合用药。如患者应用布洛芬疗效不佳,若临床医生再处方NSAIDs药物不但不会增强疗效,反而会加重肾脏和胃肠道反应的风险。

第四,强调NSAIDs风险评估。2004年亚太地区风湿病学会(APLAR)会议上公布的在中韩进行的关于疼痛及其治疗对亚洲人生活影响的独立调研报告提醒临床医生,疼痛治疗对提高患者生活质量非常重要,但患者对止痛药物的不良反应缺乏认识,且不愿与医生主动沟通。因此,赵岩教授认为,必须平衡好药物治疗的益处与风险,尽可能使药物发挥最大的疗效,最大限度地减少不良反应。(见图2)

TAG:类风湿关节炎 RA 甲氨喋呤 来氟米特

相关药品