您现在的位置: 百济新特药房网首页 >> 行业资讯 >> 媒体报道

我渴望生命,但我更希望拥有“尊严”

- 来源: 百济药房药讯 作者:百济动态 浏览: 发布时间:2018/3/28 15:08:00

原标题:我渴望生命,但我更希望拥有“尊严”—试论尊严死

在许多医院,大夫在处置临终病人时,都会听到家属的诉求,“钱不要紧,您一定要把人救回来!””哪怕只有1%的希望,您也要用100%的努力”。为了挽救家人的生命,许多中国家庭哪怕倾其家产,也会在所不惜。然而治病并非只和金钱有关,重症患者在接受治疗时所承受的肉体和精神上的痛苦,鲜少有人关注。

本月初,北京生前预嘱推广协会在其官方微信“生前预嘱推广”上发布了会长陈小鲁先生辞世的讣告。陈小鲁先生另一个广为人知的身份是陈毅元帅之子。

陈毅元帅在晚年时被检出肠癌,经受了1年的治疗后不幸逝世。陈小鲁曾写过,父亲去世时,身上全部是管子,用电击,人都跳起来了,抢救过程可谓惨不忍睹。“我特别难过。”

在亲历父母和岳父临终的抢救过程后,陈小鲁决定投入到推动生前预嘱的事业中,他成为了生前预嘱推广协会的会长。

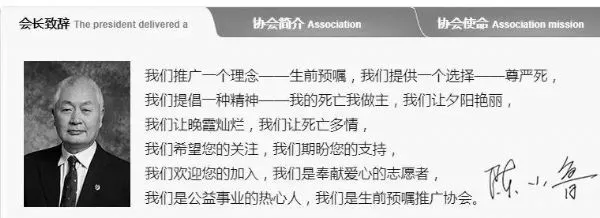

陈小鲁的致辞

在会长致辞中,陈小鲁先生提了“尊严死”一词。

何谓尊严死?

百度百科上做出解释,尊严死,是一种自然死,即不再做延命医疗措施。凭他们的生前预嘱向医院、法院等提出停止治疗的要求,尊重患者的意愿或观念,任由患者死亡。

早有关尊严死的法律

尊严死的出现,早在美国。一位二十岁名为凯伦·柯因兰的女孩参加朋友的生日聚会,喝鸡尾酒后昏迷且出现呼吸停止症状。在经历长时间的呼吸衰竭之后,凯伦·柯因兰已经遭受不可逆的脑损伤,出现持续的植物人状态。在接下来的几个月里,她留在医院,病情逐渐恶化,经常容易发生不可预知的,剧烈的四肢跳动。终她只能接受鼻饲和呼吸机来帮助她呼吸。

凯伦·柯因兰的父母商议后希望医院不再作延命医疗措施,医院和法院都不同意。,凯伦的父母作证她生前的如此意思表示,法院方才同意以隐私权的保障为由,将终止医院措施的决定权从医院收归法院。这就是著名的凯伦·柯因兰事件。

在这件案件之后,美国开始孕了一种理性的观念,认为“随着医疗技术的进步,虽使生命的延伸成为可能,但如果只为了短短的延长,而带来令患者陷于人格崩溃般的苦难,则未必可说是蒙受近代医学的恩惠”。

值得美国人民庆幸的是,1976年,在加州,“尊严死”的法律被制定,这便成为了世界上早有关尊严死的法律。

尊严死在中国

而在中国,时今日,还并没有尊严死的相关法律出台。

1999年,我国著名作家巴金,不幸诊断出恶性间皮细胞瘤,病情反复,送入医院重症室,进行了长达6年治疗,住院期间,接受鼻胃插管,由于嘴巴长期无法闭合,导致下巴脱臼,医生只好把气管切开,用呼吸机帮助巴金呼吸,这种生不如死的折磨,巴老时不刻都想得到解脱,他曾说“长寿是对他的折磨”。但是,这样的选择权并不掌握在巴老自己的手中,而在家属的手中。

中国人,自古讲究百善孝为先,因此,当然可以理解家属的心情,固执的想要将生命垂危的病人留在世上多......然而,当过度的治疗带给病人的身心是痛苦,是折磨,身为家属,真的忍心看到这一幕的现吗,如果换位思考,是不是也该考虑病人的感受,亦或尊重病人意愿?

对于尊严死,仍然有部分反对的观点。比如,“尊严死”很容易被打上利益的痕迹。有的利益相关方若利用患者生前预嘱,为抽逃责任放弃救治患者,别人奈何不得,加速患者死亡 ;“尊严死”更怕被滥用,患者一旦“被尊严”,则更不人道。

我们不可否认,一个新鲜事物进入大众的视野,势必会被质疑,会经受各方的挑战,这并不是不好的事情,相反,唯有争论才能够促进良性的发展。尊严死的概念在中国被提出,恰巧反应出现代社会的一种思想的进步,文明的进步。随着经济的发展,金钱、利益等基础需求在中国人的思想中,已经逐渐地不再占主导地位,而道德,尊严等精神层面的需求,正逐渐地在抬头。相信未来中国也能在尊严死的立法方面,以一种开放的姿态,文明的姿态去包容一切。

尊严死存在的问题

笔者认为,尊重患者的意愿,落实患者的选择权,是尊严死的核心。“尊严死”固然许多好处,能够节省医疗资源、减轻患者家属负担、让患者少受折磨 ……要想确保“尊严死”不会步入歧途,还必须要有完善的法律和制度来监督、管理。

首先, 执行生前预嘱必须严格考证其真实性,根据我国《侵权责任法》第56条规定:

因抢救生命垂危的患者等紧急情况,不能取得患者或者其近亲属意见的,经医疗机构负责人或者授权的负责人批准,可以立即实施相应的医疗措施。根据该条规定的意思表示可以反推:如果患者或其近亲属有明确的“意见”,即法律上所说的意思表示,则医疗机构和医务人员应当尊重其意愿。

其次,还要考虑到情况的改变是否会改变患者的志愿,比如患者立预嘱时是否有轻生心理。

, 医生可根据判断选择执行或不执行预嘱。如果患者在此类遗嘱中指定了委托代理人,医生应当尊重委托代理人代表患者做出的决策。即使有患者家属起诉,医生也不应因单纯执行患者的此类遗嘱而败。

总体来说,“尊严死”的提出,提醒了家属应该关注患者的感受,也为患者提供了一个新的选择。

来源: 生物谷 作者: K.K

本文为转载,我们不对其内容和观点负责。